View 光楽園の中長期計画

これからの取り組み

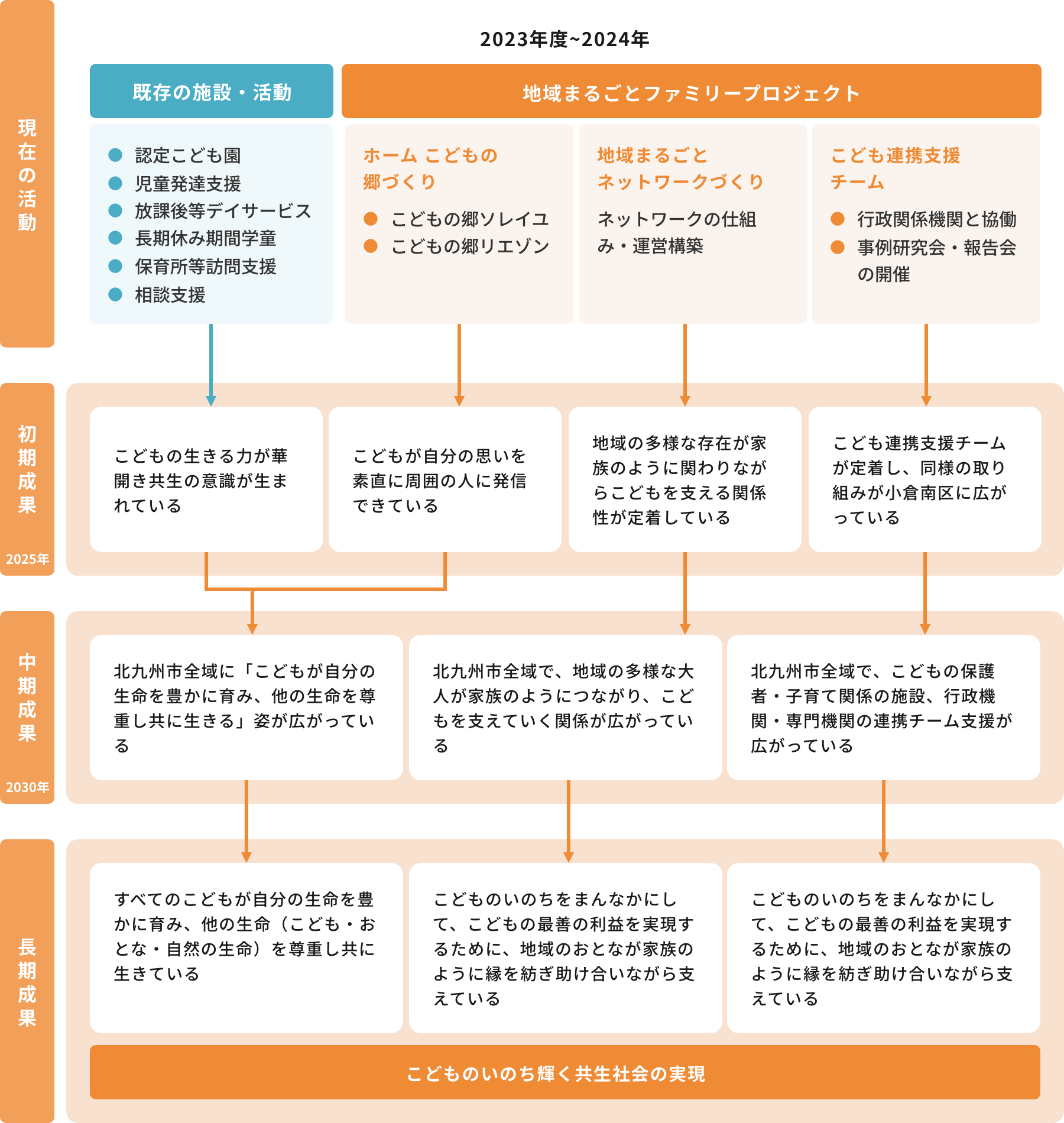

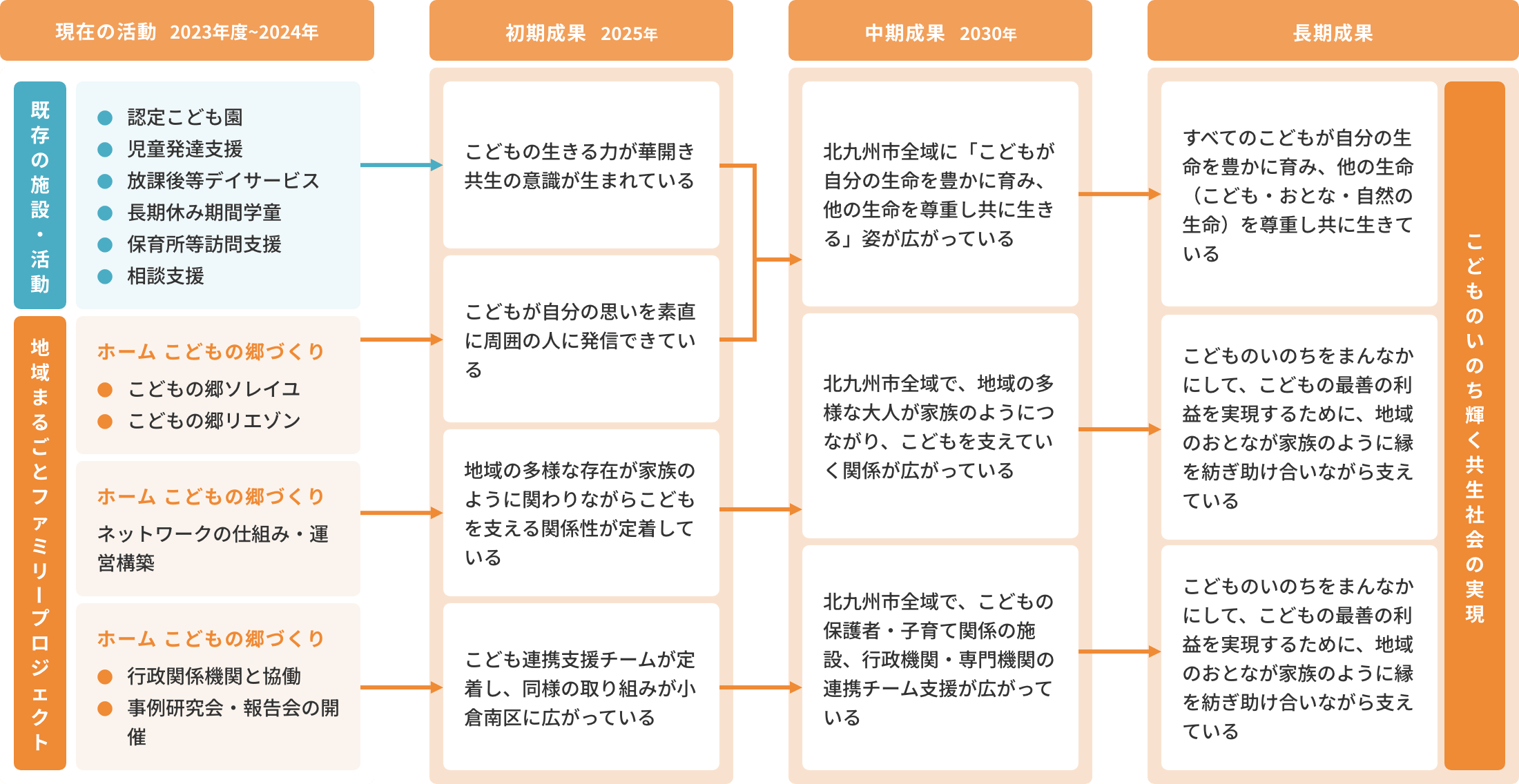

地域まるごとファミリープロジェクト

地域まるごとファミリープロジェクトとは

「こどものいのちが輝く共生社会」の実現を目指し、光楽園が長期的に取り組んでいくプロジェクトです。

具体的には以下の3つの取り組みをおこないます。

1

ホームづくり

こどもの遊び・体験の場、

こどもと大人がつながる拠点

2

人・ネットワークづくり

保護者・地域の人々・

支援団体をつなぐ

3

連携支援チームづくり

行政機関・専門機関との

連携を深める

当面は、SDGs目標達成年度である2030年度に、北九州全域にこの取り組みが広がることを目指しています。

NPO法人光楽園のロジックモデル

私たちが目指す未来

こどものいのちが輝く共生社会を実現する

私たちの使命

取り組み01

ホームづくり

こどもの郷ソレイユ

基本コンセプト

1

こどものいのちが輝く

共生社会の中核となる複合施設

2

すべてのこどもに自然遊びや

体験活動を保障する場所

3

自然との共生、

地域との共生の拠点

特徴

認定こども園と児童発達支援施設を併設していることで、発達障がい等の困りごとの有無に関わらず同じ場所で活動し、共に育ちあえる環境となっているため、こどもたちが自然に「多様な仲間と共に生きていく力」を育んでいくことができます。

- 認定こども園

おひさまいっぱい光楽園 - みんなの光楽園 そら

(児童発達支援 + 放デイ) - 【新設の施設】

地域子育て支援交流 にじ

豊かな自然環境と広くて自由に遊べる園庭で、夢中で遊びこみ、様々な体験をすることができます。

また、地域に開かれた施設=地域コミュニティの場なので、地域の方と多様な接点・繋がりができ、光楽園の経験やノウハウ・情報を地域子育て支援という形で還元できるほか、それ以外の情報交換や交流の機会も積極的に持っていきます。

こどもの郷リエゾン

施設移設等で空いた既存施設や近隣の空き家を活用・リフォームし、「制度の隙間で行き届きにくいこども支援」を実施する活動拠点「こどもの郷 リエゾン」を開所します。

リエゾンで実施する活動・支援予定

1

こどもショートステイ

2

日常的な食事支援

(朝食支援・朝食堂等)

3

不登校児の居場所づくり

4

家庭訪問支援等

アウトリーチ型支援の拠点

5

里親啓発活動等にも活用

取り組み02

人・ネットワークづくり

2024年度に光楽園の施設利用者・職員・OBや地域の関係者で形成するネットワークコミュニティ「地域まるごとファミリーネットワーク」を発足します。

ネットワークでは、光楽園の経験や知見、人材やインフラを有効に活用しながら、日常的な子育てに関係する情報交換、交流・学習イベントの企画・開催等を実施します。地域の子育て団体との連携や協働も行います。

制度のはざまで行き届かないこども・家庭支援の企画立案や実施も行います。

ファミリーネットワークのメンバーに積極的に里親啓発活動を続け、将来的に養育里親育成とその連携の仕組み作り等に着手します。

取り組み03

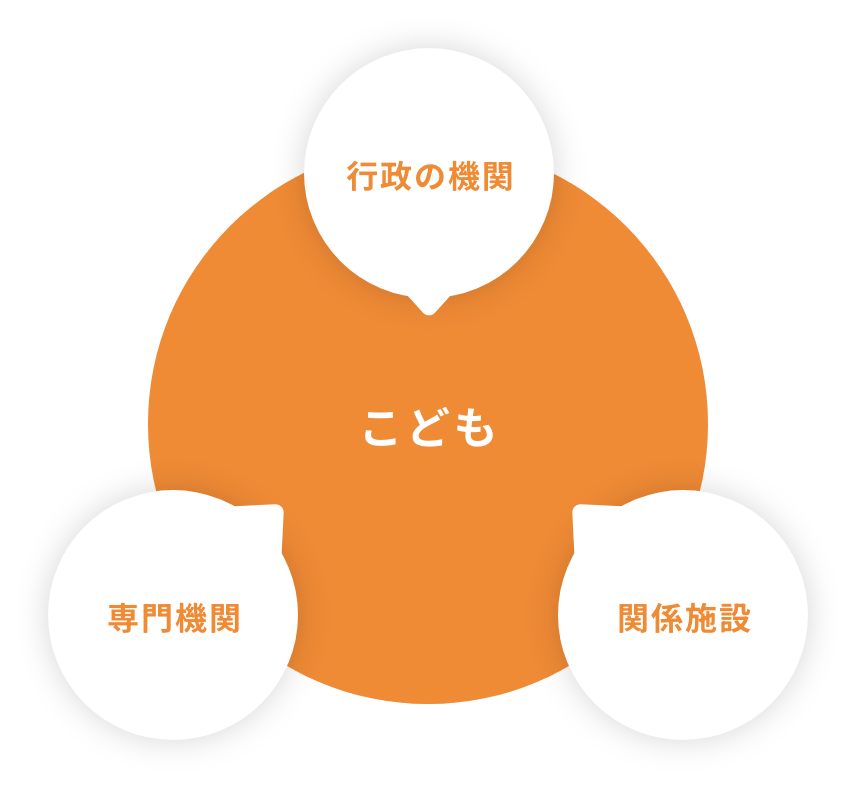

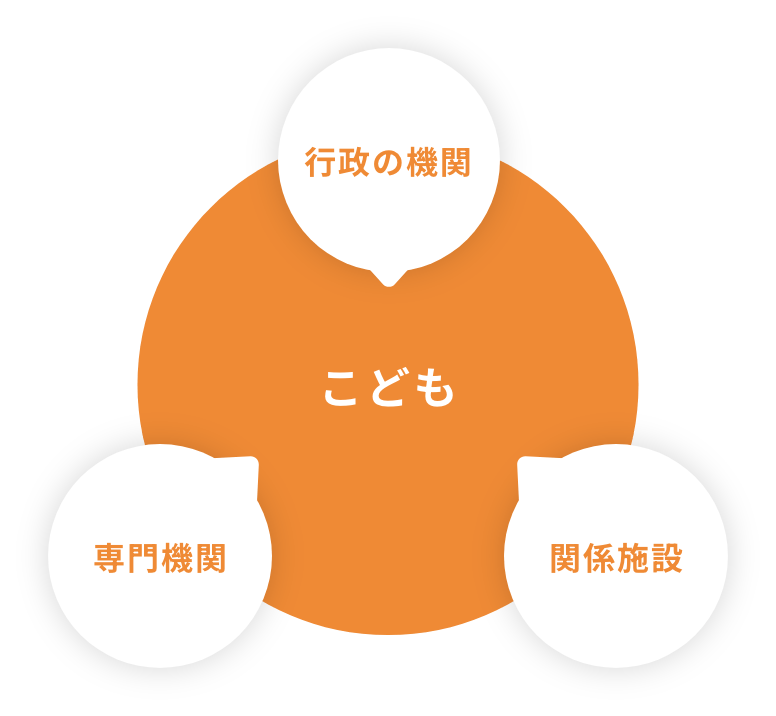

連携支援チームづくり

光楽園ができる支援や事業の範囲を広げていき、知見と力を蓄積していきます。

行政の機関(幼稚園こども園課・障害者支援課・児童相談所・療育センター・学校・スクールソーシャルワーカー等)・専門機関(発達支援センター・医療関係等)・関係施設と丁寧に関係性を紡ぎ、こどもをまんなかにした「チーム支援」の実践を積み重ねていきます。

チーム支援の取り組みの実践・経験を研究会・研修会の形式で行政機関・他団体などに共有し、取り組みを地域全体に広げていきます。